はじめに

腰椎(ようつい)すべり症は、腰の骨(椎体)が前方もしくは後方にずれてしまう疾患のことを指します。腰痛や足の痛み・痺れを引き起こします。

この記事では、腰椎すべり症の原因や症状、診断方法から保存療法・手術方法まで論文や医師の経験を元に詳しく解説します。

この記事でわかること

- 腰椎すべり症の2つのタイプ(変性型・分離型)

- 主な症状と発生メカニズム

- 診断に必要な検査と重症度分類

- 保存療法の内容と効果

- 手術方法の種類と選択基準

- 最新の椎間板治療

目次

腰椎すべり症とは?

腰椎すべり症(ようついすべりしょう)は、腰の骨(椎体)が隣接する骨に対して前方や後方にずれてしまう状態を指します。主に2つのタイプに分類され、それぞれ発症年齢や好発部位が異なります。

腰椎すべり症の2つのタイプ

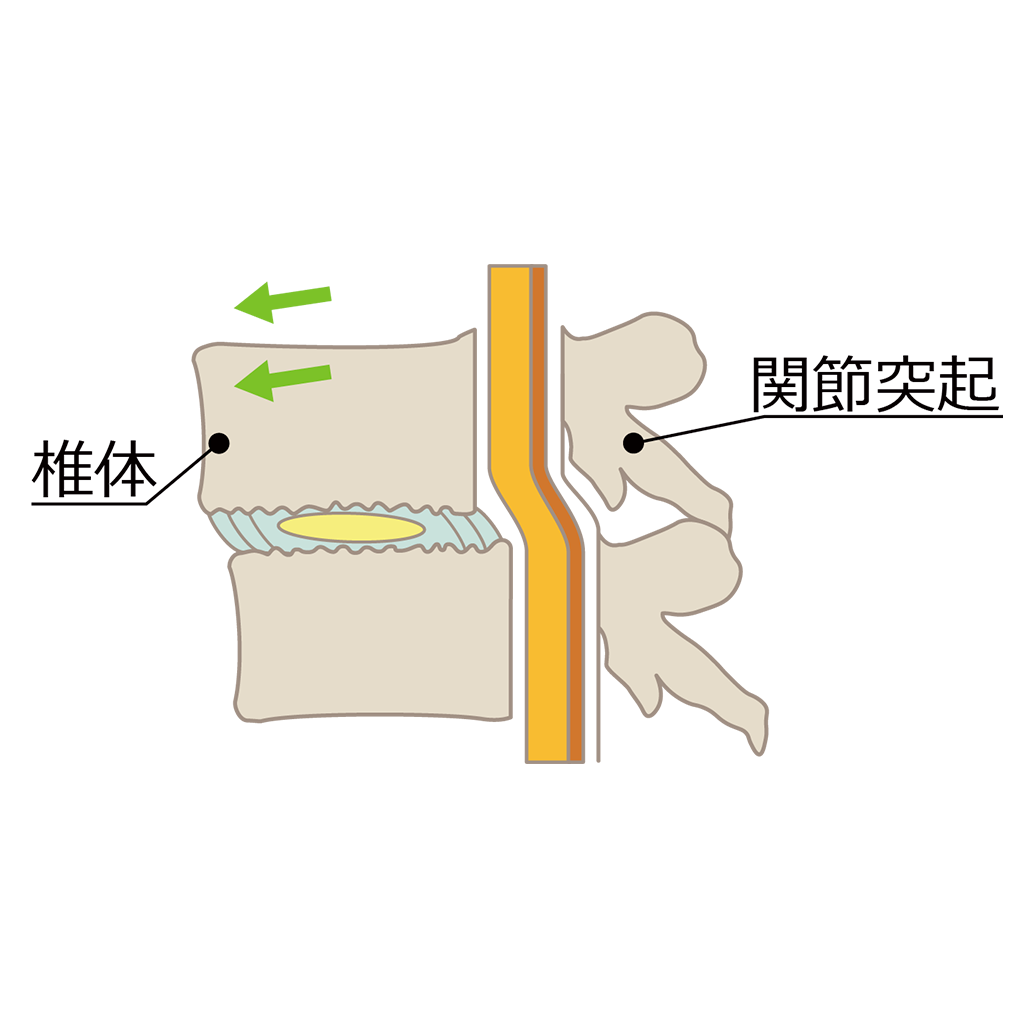

1. 変性すべり症(へんせいすべりしょう)

加齢による椎間板や椎間関節の変化によって発生するタイプです。

- 好発年齢:50歳以上の高齢者

- 好発部位:L4/L5(第4腰椎と第5腰椎の間)

- 特徴:女性に多く、脊柱管狭窄症と合併しやすい

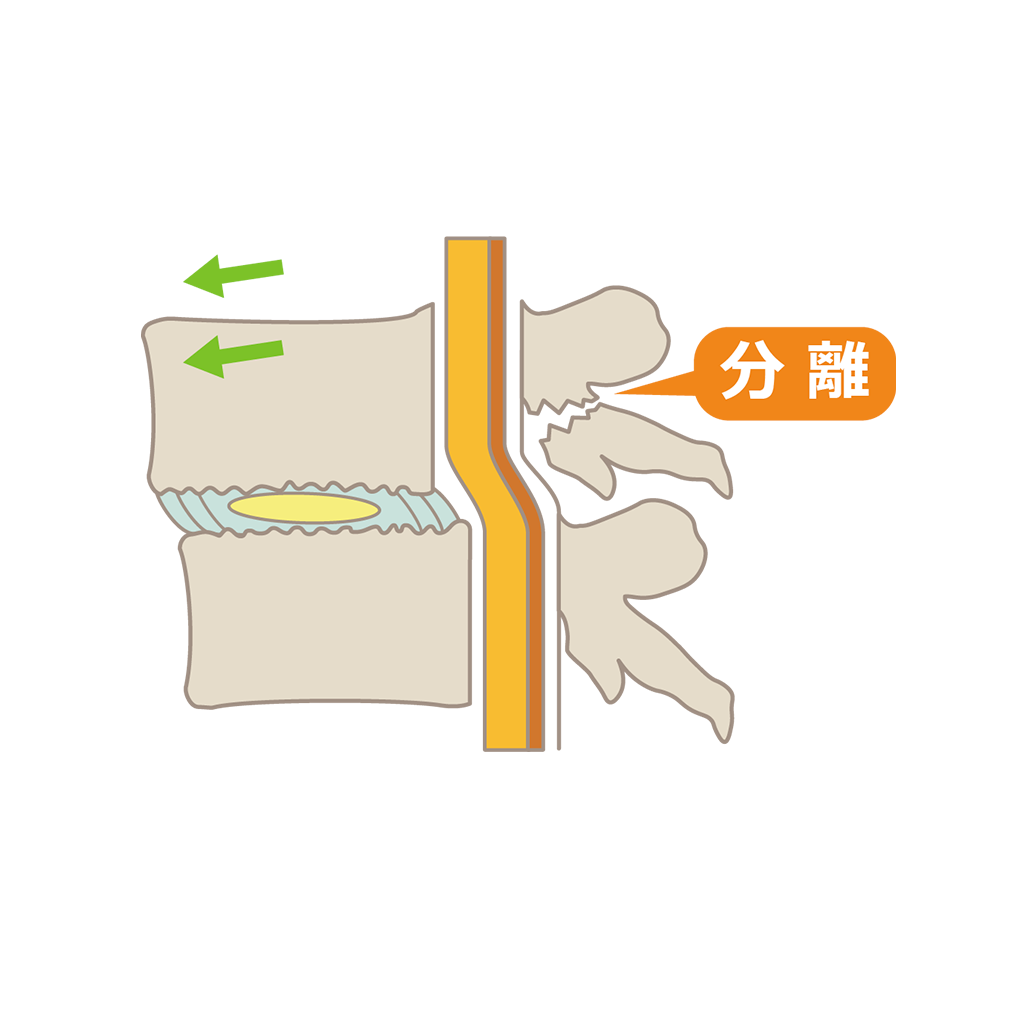

2. 分離すべり症(ぶんりすべりしょう)

若年期のスポーツなどで生じた椎弓の疲労骨折(分離症)が原因となるタイプです。

- 好発年齢:成長期に分離が発生、成人後に症状が顕在化

- 好発部位:L5/S1(第5腰椎と仙骨の間)

- 特徴:若年期のスポーツによる疲労骨折

腰椎すべり症の発生頻度

一般成人における有病率は以下の通りです。

- 分離症:約5〜11.5%

- 分離すべり症:約4〜8%

- 変性すべり症:高齢者、特に女性に多い

腰椎すべり症の主な症状

代表的な3つの症状

腰椎すべり症では、以下のような症状が現れます。

- 腰痛:慢性的な腰の痛み、動作時に悪化

- 下肢痛・しびれ:坐骨神経痛様の足の痛みやしびれ

- 神経性間欠性跛行:歩行時に脚のしびれや痛みが強くなり、休むと改善する

痛みやしびれが起こるメカニズム

腰椎すべり症の症状は、2つの要因が複合的に作用して発生します。

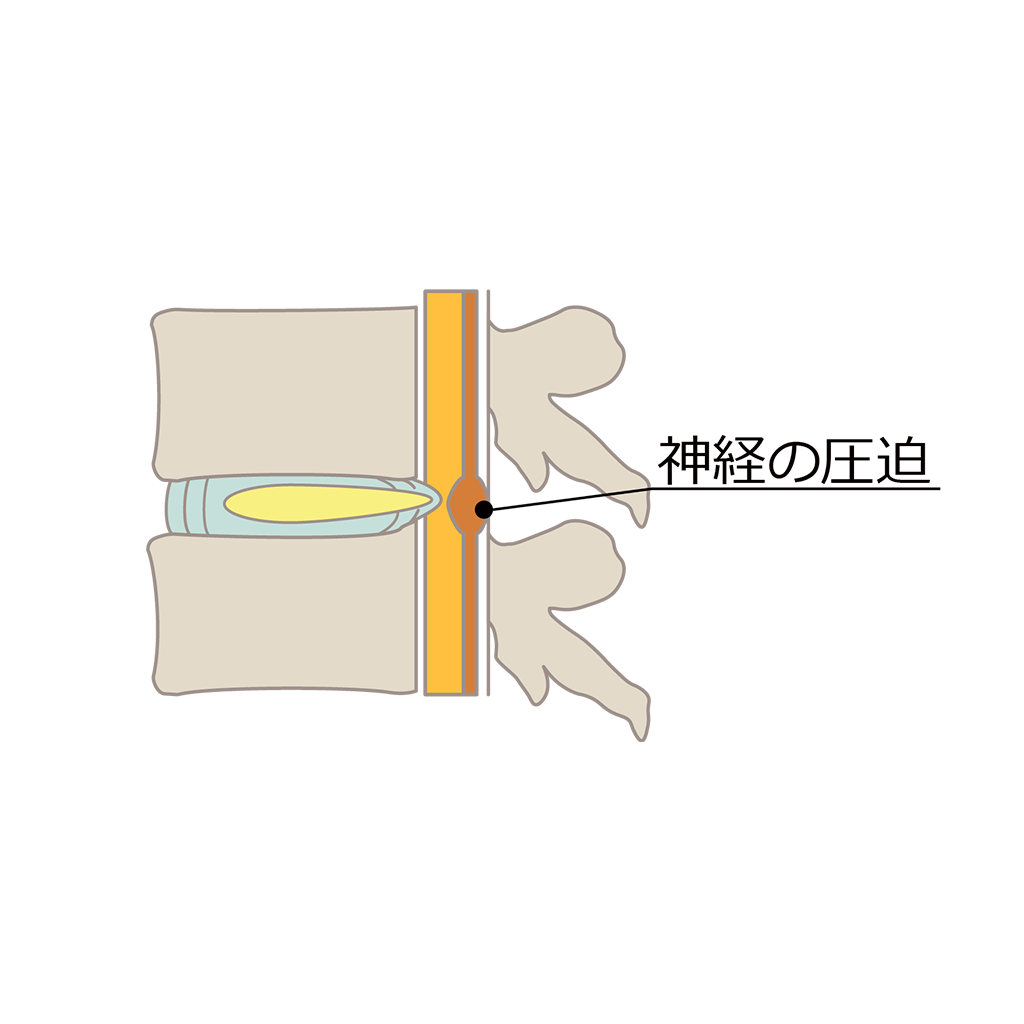

1. 機械的圧迫

椎体がずれることで脊柱管や椎間孔が狭くなり、神経が物理的に圧迫されます。これにより神経の伝達機能が障害され、痛みやしびれが生じます。

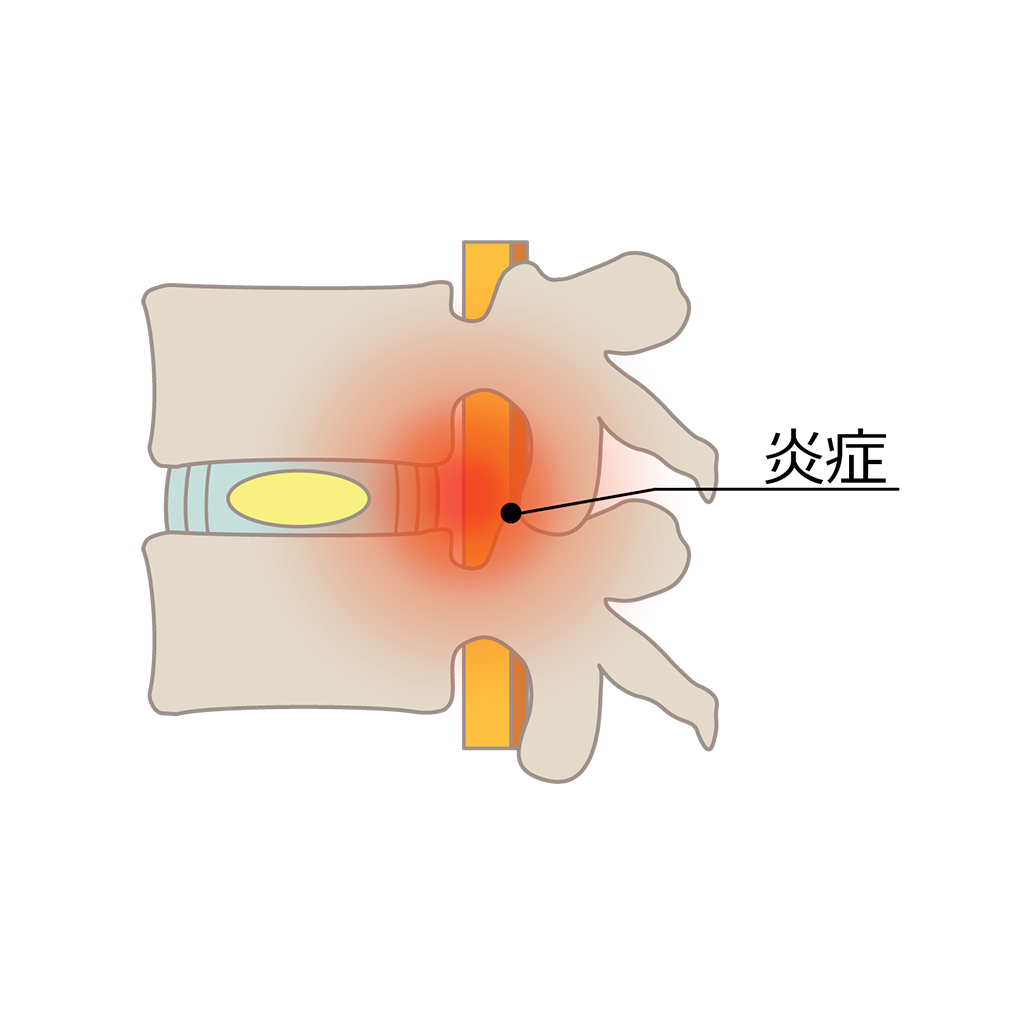

2. 化学的刺激(ケミカルラディキュリチス)

椎間板の外側の壁(線維輪)に裂け目ができると、内部のゼリー状成分(髄核)が漏れ出します。髄核には炎症を引き起こす物質が含まれており、神経根に接触することで化学的な刺激が加わります。

【研究で示されていること】

- 髄核が神経根に触れると炎症や機能障害を引き起こす(動物実験)

- 線維輪の裂け目から炎症物質(TNF-α、IL-1βなど)が漏出(臨床研究)

- MRIで線維輪の高信号域(HIZ)が痛みと関連する可能性

腰椎すべり症の診断方法

腰椎すべり症の診断には、複数の画像検査を組み合わせて行います。

主な検査方法

1.X線検査(レントゲン)

- 立位側面撮影:ずれの有無と程度を確認

- 動態撮影:前屈・後屈時の動きを評価(不安定性の判定)

2.MRI検査

神経の圧迫状態や椎間板の変性、線維輪の損傷などを詳細に評価できます。軟部組織の評価に優れています。

3.CT検査

骨の詳細な構造を評価します。特に分離症の有無や骨の変形を詳しく観察できます。

Meyerding分類(重症度評価)

腰椎すべり症の重症度は、Meyerding(マイヤーディング)分類が国際的に使用されています。

- I度:0〜25%のずれ

- II度:26〜50%のずれ

- III度:51〜75%のずれ

- IV度:76〜100%のずれ

- V度:100%を超えるずれ(spondyloptosis)

腰椎すべり症の治療法

治療は症状の程度に応じて、保存療法から手術療法まで段階的に検討します。

保存療法(手術をしない治療)

保存療法の内容

- 生活習慣の改善:無理な反り腰を避ける、適切な姿勢の維持

- 薬物療法:アセトアミノフェンやNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用

- リハビリテーション:体幹筋・殿筋の強化、姿勢・歩行訓練

- 装具療法:コルセットによる腰部の安定化

- 神経ブロック注射:硬膜外ステロイド注射や神経根ブロックで炎症を抑制

手術を検討する基準

以下のような場合に手術療法を検討します。

- 保存療法を3〜6ヶ月行っても症状が改善しない

- 強い下肢痛・しびれが持続する

- 筋力低下が進行している

- 排尿・排便障害が出現した

- ずれや不安定性が著明である

手術方法の種類

腰椎すべり症の手術は、大きく「除圧術」と「固定術」「椎間板修復治療」に分けられます。

1.除圧術(神経の圧迫を取り除く手術)

脊柱管や椎間孔を広げて神経の圧迫を解除します。

- 適応:不安定性が軽度の変性すべり症

- 利点:低侵襲、回復が早い

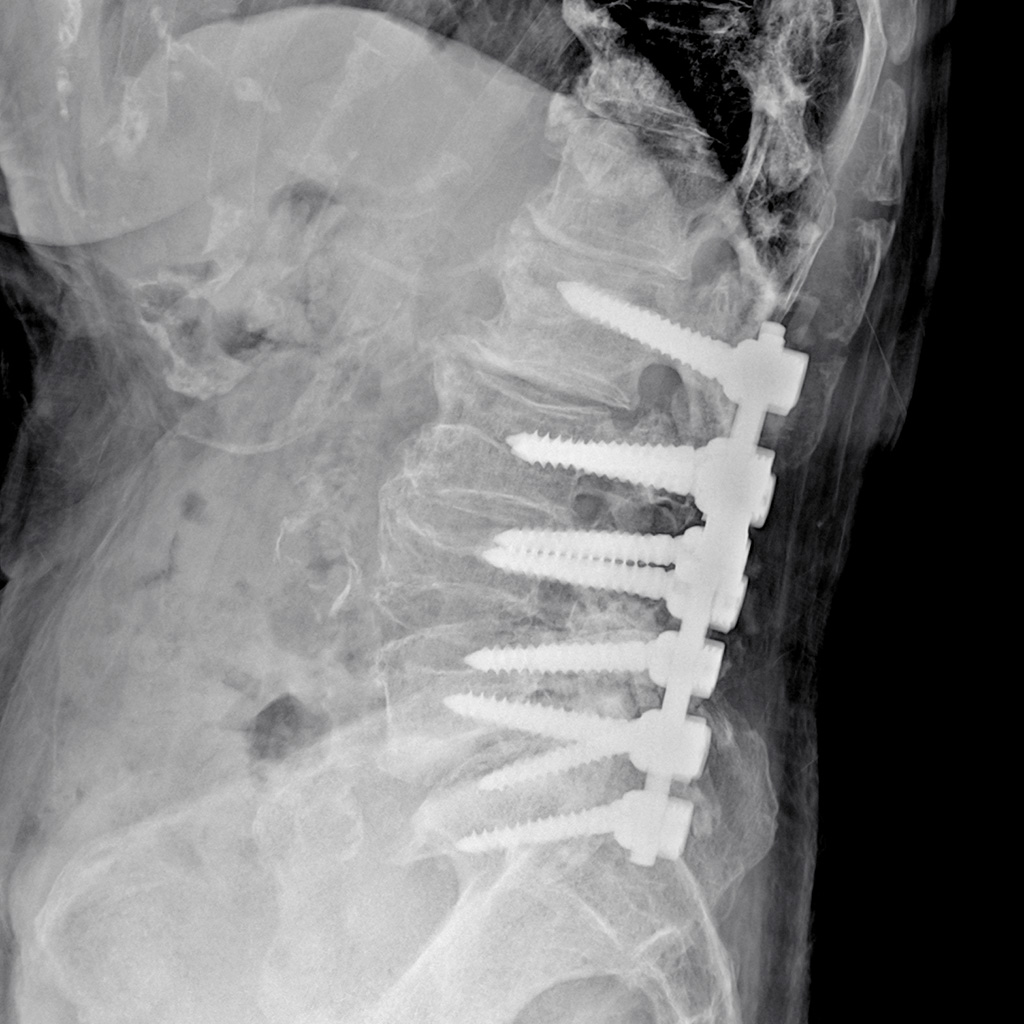

2.固定術(除圧 + 骨を固定する手術)

除圧に加えて、ずれた椎体を固定して安定性を確保します。

- 適応:不安定性が強い、除圧のみでは不十分

- 利点:腰椎の状態に合わせた細かい手術方法の選択が可能

3.椎間板修復治療(ディスクシール治療・DRT法)

フィブリン製剤を使用した椎間板の修復治療。椎間板機能の改善が期待できます。

- 適応:椎間板が損傷し、椎間板周囲で炎症がある場合

- 利点:メスを使わず日帰り可能、入院不要

【最新の研究結果】

大規模ランダム化試験では、除圧単独と固定併用の2年・5年成績で非劣性が示されています。ただし、一部の研究では固定併用がやや優位という結果もあり、個別の病状に応じた選択が重要とされています。

椎体間固定術の種類と特徴

椎体間固定術は、椎間板のスペースにケージ(スペーサー)を挿入して椎間板の高さを回復し、椎間孔を間接的に広げる手術です。

- PLIF(後方腰椎椎体間固定術)

背中側からアプローチ。最も一般的な術式

- TLIF(経椎間孔的腰椎椎体間固定術)

背中側から片側アプローチ。神経への侵襲が少ない

- OLIF(斜位側方経路腰椎椎体間固定術)

体の横からアプローチ。間接除圧効果が高い

- LLIF(側方経路腰椎椎体間固定術)

体の横からアプローチ。XLIF/DLIFとも呼ばれる

- ALIF(前方腰椎椎体間固定術)

お腹側からアプローチ。大きなケージを挿入可能

【側方アプローチ(OLIF/LLIF)の特徴】

- 間接除圧により椎間板高・椎間孔高が改善

- 神経への直接的な操作が少ない

- 症例選択が重要(骨棘や後方圧迫が主な場合は直接除圧を追加)

今すぐ受診が必要な症状

⚠️以下の症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診してください

- 急に脚の力が入らなくなった(下肢の筋力低下)

- 尿や便が出にくい、または漏れてしまう(膀胱直腸障害)

- 安静にしていても激しい痛みが続く

- 両足にしびれや麻痺が広がっている

- 会陰部(股の間)の感覚がなくなった(サドル麻痺)

これらは馬尾症候群の可能性があり、緊急手術が必要となる場合があります。

まとめ

- 腰椎すべり症は変性型と分離型の2タイプがあり、発症年齢や好発部位が異なる

- 症状は機械的圧迫と化学的刺激(ケミカルラディキュリチス)の複合作用

- 診断にはX線・CT・MRIを組み合わせ、Meyerding分類で重症度を評価

- 治療は保存療法から開始し、必要に応じて手術療法を検討

- 手術は除圧術・固定術・椎間板修復治療があり、腰椎の状態に合わせた選択が可能

- 術式にはそれぞれ向き不向きがあり、個別の病状に応じた選択が重要

腰椎すべり症の治療は、症状の程度、年齢、活動レベル、骨の状態など、様々な要因を総合的に判断して決定します。症状が気になる場合は、早めに整形外科を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

当院の椎間板治療について

当院では腰椎すべり症に対して椎間板を修復する「ディスクシール治療」や「DRT法」を提供しています。

- 慢性的な腰痛や足の痛みに悩んでいる

- メスを使うのは怖い

- 「今すぐ受診が必要な症状」の項目には当てはまらないが、痛みが強くて困っている

- 症状が悪化している、もしくは3ヵ月以上痛みが取れない

- 薬やリハビリでは効果がなかった

このようなお悩みをお持ちの方は当院での治療が適応になるかもしれません。当院でのご受診をご希望の方は下記メールフォームよりお気軽にお問合せください。

参考文献

Margetis K, Gillis CC. Spondylolisthesis. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.

McCarron RF, et al. The inflammatory effect of nucleus pulposus. Spine. 1987;12(8):760–4.

Olmarker K, et al. Autologous nucleus pulposus induces neurophysiologic and histologic changes. Spine. 1993;18(11):1425–32.

Peng B, et al. Chemical radiculitis. Pain. 2007;127(1-2):11–6.

Aprill C, Bogduk N. High-intensity zone: a diagnostic sign of painful lumbar disc on MRI. Br J Radiol. 1992;65(773):361–9.

Koslosky E, Gendelberg D. Classification in Brief: The Meyerding Classification System. Clin Orthop Relat Res. 2020;478(5):1125–30.

Austevoll IM, et al. Decompression with or without Fusion in Degenerative Lumbar Spondylolisthesis. N Engl J Med. 2021;385(6):526–38.

Kgomotso EL, et al. Decompression alone or with fusion for degenerative lumbar spondylolisthesis (Nordsten-DS): five year follow-up. BMJ. 2024;386:e079771.

Ghogawala Z, et al. Laminectomy plus Fusion versus Laminectomy Alone for Lumbar Spondylolisthesis. N Engl J Med. 2016;374(15):1424–34.

Mobbs RJ, et al. Lumbar interbody fusion: techniques, indications and comparison of interbody fusion options. J Spine Surg. 2015;1(1):2–18.

Rabau O, et al. Lateral Lumbar Interbody Fusion (LLIF): An Update. Global Spine J. 2020;10(2 Suppl):17s–21s.

この記事の著者

東京院 院長山﨑 文平

2006年:川﨑医科大学卒業・医師免許取得・大阪警察病院勤務、2007年:大阪大学医学部付属病院勤務、2009年:大阪府立急性期・総合医療センター勤務、2011年:大阪大学医学部付属病院勤務、2013年:国立成育医療研究センター勤務、2015年:社会医療法人財団石心会川﨑幸病院勤務、2022年:慶応義塾大学医学部HTA公的分析研究室特任研究員、2023年:野中腰痛クリニック勤務・研修を経てライセンス獲得