はじめに

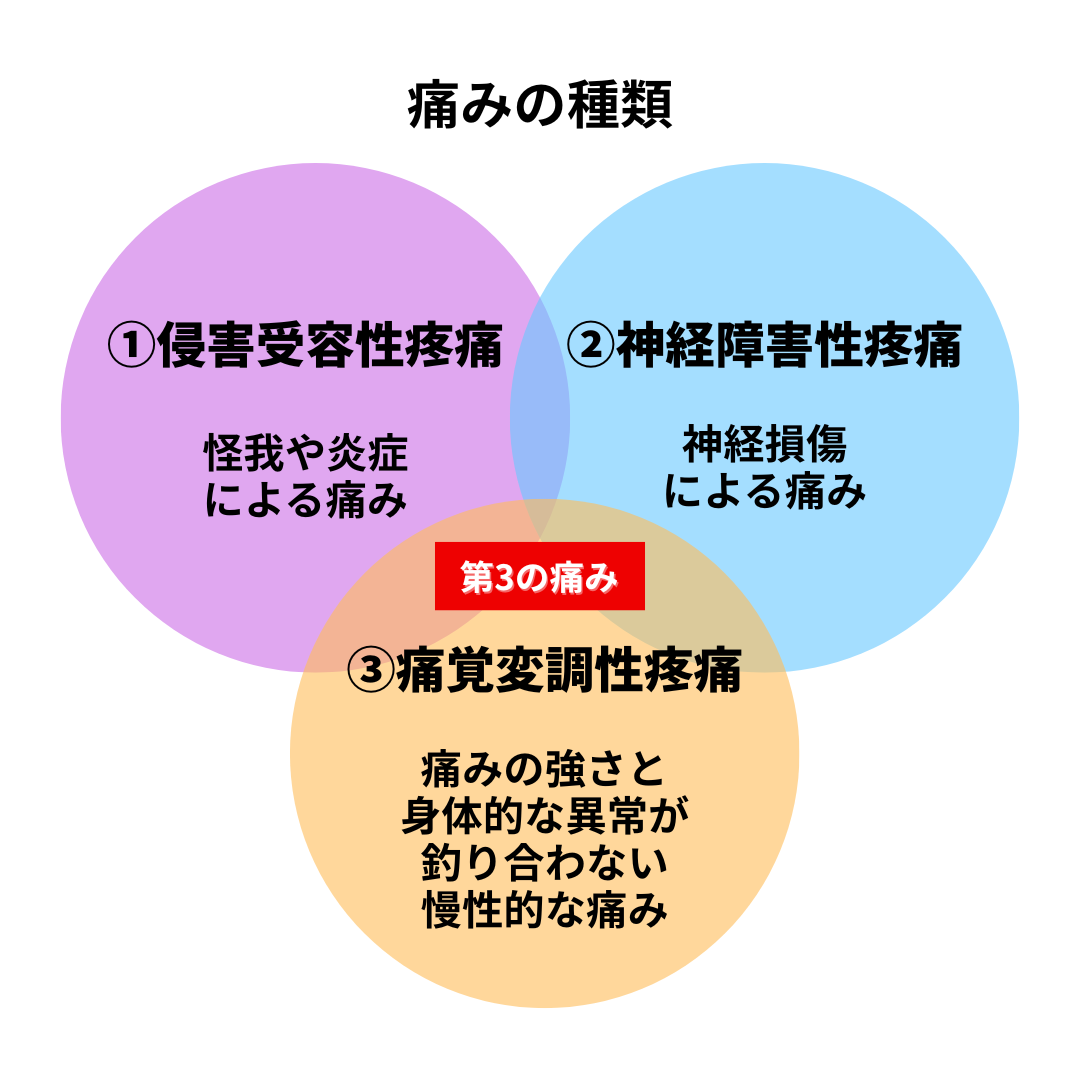

前回は侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛についてお話しました。今回は、もう一つ存在する痛みについてお話させていただきます。

「痛覚変調性疼痛(つうかくへんちょうせいとうつう)」は2017年に国際疼痛学会(IASP)によって提唱された痛みの強さと身体的な異常の大きさが釣り合わないタイプの慢性的な痛みを指します。

目次

痛覚変調性疼痛とは

こんにちは、東京院の院長、山﨑です。

今回は比較的最近、怪我や炎症による「侵害受容性疼痛(しんがいじゅようせいとうつう)」と神経損傷による「神経障害性疼痛(しんけいしょうがいせいとうつう)」に続く”第三の痛み”として提唱された「痛覚変調性疼痛(つうかくへんちょうせいとうつう)」について説明したいと思います。

2017年に国際疼痛学会(IASP)によって

「組織損傷や神経病変では十分に説明できないが、変化した侵害受容によって生じる痛み」

(Nijs et al., 2021)と定義されました。

つまり痛みの強さと身体的な異常の大きさが釣り合わないタイプの慢性的な痛みを指します。

ブレーキがきかない! 痛みのボリュームが上がり続ける理由

痛覚変調性疼痛では、脳と脊髄が痛み信号を過剰に増幅し、逆に痛みを抑えるブレーキが利きにくくなっています。これを中枢性感作と呼びます。(Kosek et al., 2021)

ストレスや睡眠不足、長期にわたる痛み体験などが神経回路を過敏にし、「痛みのボリューム」を上げっぱなしにしてしまう――そんなイメージです。

逆に言えば、脳‐脊髄の過敏状態を静めることが治療の大きな目標になります。

治療の柱は「動く・学ぶ・整える」、薬はあくまでサポート

非薬物療法が土台

欧州リウマチ学会 (EULAR) などの国際ガイドラインは、**運動療法、痛み教育、認知行動療法(CBT)**を第一選択に挙げています。 (Macfarlane et al., 2017)

- 痛み教育

「痛み ≠ 身体損傷の大きさ」という仕組みを理解することで、“痛み=危険”という警報が過剰に鳴るのを静めます。

- 有酸素運動・筋力トレーニング

週数回、心地よい負荷から開始。運動そのものが痛み抑制ホルモンを分泌させ、中枢のブレーキを強化します。

- CBT(認知行動療法)/マインドフルネス

「動くと悪化するかも」「治らないかも」という不安や恐怖回避思考を修正し、痛み‐感情の悪循環を断ち切ります。

薬物療法は「ブレーキ強化剤」

非薬物療法だけでは日常生活に支障が残る場合、少量から段階的に薬を足します。

| 主な薬 | どんな働き? | エビデンス |

| デュロキセチン (SNRI 60mg/日) | セロトニン・ノルアドレナリンを増やして 下行性抑制系を強化 | 慢性腰痛・線維筋痛症でプラセボより 有効なRCT 多数 (Alev et al., 2017) |

| プレバガリン/ガバぺチン | 末梢神経から脊髄への 過剰な痛み信号を抑える | 線維筋痛症で中等度の痛み軽減を示すRCT (Crofford et al., 2005) (Arnold et al., 2007) |

| 三環系抗うつ薬 (アミトリプチリン 10-25mg) | 鎮痛と睡眠改善。 高齢者は抗コリン副作用に注意 | 臨床使用経験豊富(古いが実績あり) |

- 注意が必要な薬

オピオイド:慢性非がん痛では長期使用によるオピオイド誘発性痛覚過敏 (OIH) が報告されており、原則避けます。 (Tompkins & Campbell, 2011)

痛みは「コントロールできる症状」

痛覚変調性疼痛は、見た目だけでは分かりにくい――しかし“実在する痛み”です。

- 身体を動かす

- 痛みの仕組みを知る

- 必要最小限の薬を使う

この三本柱を続けることで、中枢の過敏スイッチは少しずつオフになっていきます。あきらめず専門医や理学療法士と協力しながら、「痛みと共存しながら生活の質を取り戻す」ことを目指しましょう。

次回予告

次回は当院の専門である「椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」と疼痛変調性疼痛の関連について説明します。次回をお楽しみに!

引用論文

Alev, L., Fujikoshi, S., Yoshikawa, A., Enomoto, H., Ishida, M., Tsuji, T., Ogawa, K., & Konno, S. (2017). Duloxetine 60 mg for chronic low back pain: post hoc responder analysis of double-blind, placebo-controlled trials. J Pain Res, 10, 1723–1731.

Arnold, L. M., Goldenberg, D. L., Stanford, S. B., Lalonde, J. K., Sandhu, H. S., Keck, P. E., Jr., Welge, J. A., Bishop, F., Stanford, K. E., Hess, E. V., & Hudson, J. I. (2007). Gabapentin in the treatment of fibromyalgia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. Arthritis Rheum, 56(4), 1336–1344.

Crofford, L. J., Rowbotham, M. C., Mease, P. J., Russell, I. J., Dworkin, R. H., Corbin, A. E., Young, J. P., Jr., LaMoreaux, L. K., Martin, S. A., & Sharma, U. (2005). Pregabalin for the treatment of fibromyalgia syndrome: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum, 52(4), 1264–1273.

Kosek, E., Clauw, D., Nijs, J., Baron, R., Gilron, I., Harris, R. E., Mico, J.-A., Rice, A. S. C., & Sterling, M. (2021). Chronic nociplastic pain affecting the musculoskeletal system: clinical criteria and grading system. PAIN, 162(11).

Macfarlane, G. J., Kronisch, C., Dean, L. E., Atzeni, F., Häuser, W., Fluß, E., Choy, E., Kosek, E., Amris, K., Branco, J., Dincer, F., Leino-Arjas, P., Longley, K., McCarthy, G. M., Makri, S., Perrot, S., Sarzi-Puttini, P., Taylor, A., & Jones, G. T. (2017). EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis, 76(2), 318–328.

Nijs, J., Lahousse, A., Kapreli, E., Bilika, P., Saraçoğlu, İ., Malfliet, A., Coppieters, I., De Baets, L., Leysen, L., Roose, E., Clark, J., Voogt, L., & Huysmans, E. (2021). Nociplastic Pain Criteria or Recognition of Central Sensitization? Pain Phenotyping in the Past, Present and Future. J Clin Med, 10(15).

Tompkins, D. A., & Campbell, C. M. (2011). Opioid-induced hyperalgesia: clinically relevant or extraneous research phenomenon? Curr Pain Headache Rep, 15(2), 129–136.

この記事の著者

東京院 院長山﨑 文平

2006年:川﨑医科大学卒業・医師免許取得・大阪警察病院勤務、2007年:大阪大学医学部付属病院勤務、2009年:大阪府立急性期・総合医療センター勤務、2011年:大阪大学医学部付属病院勤務、2013年:国立成育医療研究センター勤務、2015年:社会医療法人財団石心会川﨑幸病院勤務、2022年:慶応義塾大学医学部HTA公的分析研究室特任研究員、2023年:野中腰痛クリニック勤務・研修を経てライセンス獲得